应关注取消晚婚假背后的民意

2015-12-30来源:

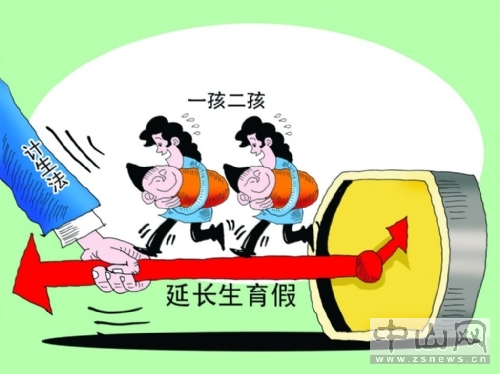

12月27日,全国人大常委会通过了关于修改人口与计划生育法的决定。对比此前的人口与计划生育法,新法实施后将有四大鲜明变化。除了“国家提倡一对夫妻生育两个子女”代替了 “原来的提倡一对夫妻生育一个子女”,新法实施后,晚婚晚育假取消;自愿只生一孩的家庭也不会再享受到独生子女奖励;只要是计划内生育,生一孩还是两孩,都能享受到延长产假待遇。(12月28日《新京报》)

几天来,许多地方因传说将取消晚婚假,不少新人抢在元旦前领了“红本本”,特意提前了婚期,抢搭“末班车”。本次修订计生法,取消晚婚假是在婚育新形势下的一种过渡,成功抢搭“末班车”的新人会有一种侥幸,习惯慢半拍以及晚婚假尚未获得单位同意的新人可能心生抱怨。但即使有人存在吃亏焦虑,也应以大局为重。同时,相关方面又要理解公众的这种焦虑,尽可能满足公众对假期的期待。

我国现行计划生育政策是鼓励晚婚,对男年满25周岁、女年满23周岁的初婚为晚婚,可以在3 天法定婚假的基础上增加一定休假天数,并且婚假的工资、奖金等照发……新修订的计生法限制晚婚晚育,鼓励 “晚婚晚育”的假期理应随之取消。新修改的计生法已经注意到民声民意,虽然取消了晚婚假,但该给的待遇却转到了一个“新篮子”里。即对符合法律、法规规定生育子女的夫妻,仍可“获得延长生育假的奖励或者其他福利待遇。”这有人情味的假期“转换”,应该是对公众假期焦虑的关切。

尽管如此,公众对假期的期待仍然难有满足感。其原因,一是即使是延长产假,也没有晚婚假让男女双方都能享受假期;二是法律规定的“带薪休假”,在实施中存在参差不齐的情况,“带薪休假”往往成了员工的“纸面福利”,缺乏普遍性和强制性;三是相比其他国家的法定节假日给市民群众带来的休闲状态,我国的法定假期相对较少,工作着的员工很难有国外市民外出旅游的时间。员工工作后自由支配的时间少了,对假期的期待就多了。“世界那么大,我想去看看”等辞职信,也是这种民意的个性化反映。

计生法修订,公众需要理解、支持,达成共识,但动了公众的假期“蛋糕”,又要在公民权利上作不懈努力。其中,落实“带薪休假”,使“带薪休假”不再是奢望,督促用人单位不得增加员工的工作时间,在民营企业显得尤为迫切;增加员工假期,在法定节假日上世界接轨也不是毫无发力之处。新时代,公众对假期的期待不应更多,而应通过真正的努力,逐渐化解公众对假期的焦虑,让假期成为员工释放自由的一扇窗口,让工作成为驶向幸福的方舟。

[ 编辑: 高凉网编辑 ]